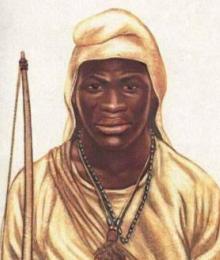

El Hadj Oumar Foutiyou Tall (1794-1864) fut une figure majeure de l'histoire ouest-africaine du XIXe siècle. Érudit musulman, souverain charismatique et chef militaire redoutable, il naquit dans le Fouta-Toro (actuel Sénégal) et devint le principal représentant de la confrérie soufie Tijaniyya en Afrique subsaharienne après un long pèlerinage à La Mecque. À partir de 1850, il lança une série de conquêtes au nom du djihad, créant un vaste empire toucouleur qui s'étendait sur les territoires des actuels Sénégal, Guinée, Mali et Mauritanie.

Confronté aux puissances traditionnelles locales et aux forces coloniales françaises, il imposa un État théocratique islamique gouverné selon la loi coranique. Sa disparition mystérieuse dans les grottes de Bandiagara en 1864 a contribué à forger sa légende, tandis que son héritage reste ambivalent : considéré comme un héros de la résistance anticoloniale au Sénégal, perçu comme un envahisseur au Mali, il demeure néanmoins l'une des figures les plus influentes dans la propagation de l'islam en Afrique occidentale.

Introduction

El Hadj Oumar Foutiyou Tall, figure emblématique de l'histoire ouest-africaine, naquit entre 1794 et 1797 à Halwar dans le Fouta-Toro, territoire correspondant à l'actuel Sénégal. Issu d'une famille peule prestigieuse, il était le quatrième des douze enfants de Saidou Tall, un notable respecté issu de la lignée Torodbe, et de Sokhna Adama Aïssé Thiam.

Dès son plus jeune âge, Oumar manifesta un intérêt profond pour l'islam. Sa formation religieuse initiale fut assurée par Abd el-Karim, un érudit musulman originaire du Fouta-Djalon et membre de la confrérie Tijaniyya. Cette rencontre marqua le début d'un parcours spirituel qui allait transformer non seulement sa vie, mais également le paysage politique et religieux de toute l'Afrique occidentale.

Voyage et formation spirituelle

En 1827, Oumar Tall entreprit un voyage qui allait durer dix-huit ans et façonner définitivement sa vision du monde et de l'islam. Cette odyssée spirituelle et intellectuelle le conduisit d'abord à Hamdallaye sur les rives du Niger, où il rencontra Cheikhou Amadou, fondateur de l'empire théocratique du Macina. Il séjourna ensuite plusieurs mois à Sokoto, à la cour de Mohammed Bello, avant de traverser le Fezzan pour se rendre au Caire.

Le point culminant de ce périple fut son arrivée à La Mecque en 1828, où Muhammad Al Ghâlî lui conféra les titres prestigieux d'El Hadj et de calife de la confrérie soufi tidjane pour le Soudan. En 1833, il rejoignit officiellement la confrérie Tijaniyya par l'intermédiaire de Mohammed el-Ghali Boutaleb, un érudit originaire de Fès qu'il avait rencontré à La Mecque.

Cette période de formation se poursuivit à l'université al-Azhar du Caire, puis par des séjours à la cour de différents souverains musulmans d'Afrique. Ces expériences lui permirent non seulement d'approfondir sa connaissance de l'islam, mais aussi de tisser un réseau d'alliances stratégiques qu'il saurait plus tard mettre à profit. Durant ses voyages, il contracta plusieurs mariages prestigieux, notamment avec la fille du sultan du Bornou et avec celle de Mohammed Bello, consolidant ainsi ses liens avec les grandes familles dirigeantes de la région.

Prédicateur et le fondateur

De retour en Afrique de l'Ouest en 1845, El Hadj Oumar commença une période de prédication intense qui dura treize ans. Il diffusa l'islam sunnite selon la doctrine acharite, la jurisprudence malikite et la spiritualité de la Tijaniyya, d'abord au Fouta-Djalon, puis à Dinguiraye (dans l'actuelle Guinée) à partir de 1848.

À Dinguiraye, il fonda une communauté religieuse qui devint rapidement un centre d'attraction pour de nombreux fidèles. Sa réputation de saint homme se répandit dans toute la région, attirant vers lui un nombre croissant de disciples. Ces derniers formeraient plus tard les cadres de son armée. C'est également à cette période qu'il commença à préparer le djihad (guerre sainte) qui allait bouleverser l'équilibre des pouvoirs en Afrique occidentale.

Conquérant et bâtisseur d'empire

À partir de 1850, El Hadj Oumar lança sa campagne militaire contre les populations non musulmanes de la région. Son armée, équipée d'armes légères européennes obtenues auprès de trafiquants britanniques de Sierra Leone, s'avéra redoutable. Avec l'aide des Malinkés et des Maures, il conquit successivement les territoires des Sérères, des Wolofs, des Soninkés, des Khassonkés et du Bambouk en 1853.

En 1854, il s'attaqua aux Bambaras Massassi et s'empara de leur capitale, Nioro. Deux ans plus tard, il annexa le royaume bambara du Kaarta, réprimant sévèrement les révoltes qui éclatèrent contre son autorité. Pour consolider ses positions, il fit construire des fortifications (tatas) stratégiques, notamment à Koniakary, à 77 kilomètres à l'ouest de Kayes.

Sa progression territoriale le mit inévitablement en conflit avec les forces coloniales françaises. En avril 1857, il déclara la guerre au royaume du Khasso, allié des Français, et assiégea le fort de Médine. Ce siège, qui dura plusieurs mois, fut finalement levé le 18 juillet 1857 par les troupes du gouverneur Louis Faidherbe.

Entre 1858 et 1861, El Hadj Oumar concentra ses efforts sur les royaumes bambaras de Kaarta et de Ségou. Après la bataille décisive de Ngano, il conquit Ségou le 10 mars 1861, confiant son administration à son fils Ahmadou un an plus tard.

La phase finale de ses conquêtes le conduisit vers Hamdallaye, capitale de l'empire peul du Macina. Cette campagne fut particulièrement sanglante, faisant plus de 70 000 morts en trois batailles. Hamdallaye tomba finalement le 16 mars 1862, marquant l'apogée territorial de l'empire toucouleur d'El Hadj Oumar.

Fin mystérieuse d'un conquérant

La conquête du Macina provoqua cependant de violentes réactions, notamment de la part de Ba Lobbo, cousin du souverain déchu. Une rébellion éclata dans les territoires nouvellement conquis, forçant El Hadj Oumar à retourner à Hamdallaye pour réprimer la révolte au printemps 1863.

Malgré ses efforts, la situation se détériora rapidement. En juin 1863, les forces combinées des Peuls et des Kountas assiégèrent son armée à Hamdallaye. Après plusieurs mois de résistance, la ville tomba en février 1864. El Hadj Oumar parvint à s'échapper et trouva refuge dans les grottes de Deguembéré, près de Bandiagara, dans les falaises du pays Dogon.

C'est là que se termine mystérieusement son histoire. Le 12 février 1864, El Hadj Oumar Tall disparut dans des circonstances qui demeurent obscures jusqu'à aujourd'hui. Cette fin énigmatique a contribué à forger sa légende et à renforcer l'aura mystique qui entoure son personnage.

Organisation de l'État toucouleur

L'empire fondé par El Hadj Oumar Tall s'étendait sur les territoires de l'actuelle Guinée, du Sénégal, de la Mauritanie et du Mali. Il était organisé comme une théocratie musulmane, où la loi coranique constituait le principe fondamental du gouvernement.

Pour administrer ce vaste territoire, El Hadj Oumar s'appuyait sur un conseil comprenant quelques grands marabouts, certains de ses frères et des compagnons de pèlerinage. Sur le plan administratif, il s'inspira du modèle égypto-turc, avec une division du pouvoir entre un gouverneur civil (pacha) et un gouverneur militaire (bey).

Chaque province disposait d'une puissante forteresse (tata) commandée par un chef militaire dirigeant une importante garnison. Ce système permettait de maintenir l'ordre dans les territoires conquis et de réprimer rapidement toute tentative de rébellion.

Héritage spirituel et politique

Après la disparition d'El Hadj Oumar, son neveu Tidiani Tall lui succéda et installa la capitale de l'empire toucouleur à Bandiagara. Son fils Ahmadou Tall continua à régner sur Ségou et Nioro, commandant le Niger de Sansanding à Nyamina, une partie des Bambaras du Beledougou et le Bakhounou, ainsi que le Kaarta jusqu'à la conquête française en 1893.

Un autre de ses fils, Aguibou Tall, fut roi du Dinguiraye avant d'être nommé sultan du Macina par les Français en 1892, marquant ainsi la fin de l'indépendance de l'empire toucouleur et son absorption progressive dans l'empire colonial français d'Afrique occidentale.

L'héritage d'El Hadj Oumar Tall est complexe et souvent perçu différemment selon les pays. Au Sénégal, il est généralement considéré comme un héros de la résistance anti-française, tandis qu'au Mali, certaines sources le décrivent comme un envahisseur qui, en affaiblissant les structures politiques locales, a préparé le terrain pour la colonisation française.

Sur le plan religieux, son influence demeure considérable. Principal propagateur de la confrérie Tijaniyya en Afrique subsaharienne, il est à l'origine d'un renouveau islamique qui a marqué durablement le paysage religieux ouest-africain. Son épopée, racontée par son ami Mohamadou Allou Tyam dans un récit intitulé la Kacida, est devenue un mythe fondateur de l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest.

Héritage controversé

L'État fondé par El Hadj Oumar Tall présentait des aspects contradictoires. Mû par l'idéologie universaliste de l'islam et par un projet de rénovation égalitaire de la société, il encourageait le libéralisme du sunnisme via la confrérie Tidjaniya et aspirait à imposer une « fraternité transcendante » aux peuples du Soudan occidental.

Cependant, à l'instar d'autres États islamiques de l'époque, l'empire toucouleur prospérait en partie grâce au trafic d'esclaves, perpétuant ainsi des pratiques que l'islam, dans son esprit égalitaire, aurait dû condamner.

El Hadj Oumar Tall reste ainsi une figure ambivalente de l'histoire africaine : à la fois réformateur religieux, conquérant impitoyable, résistant anti-colonial et bâtisseur d'empire. Son héritage continue d'inspirer de nombreux musulmans ouest-africains, notamment au sein de la confrérie Tijaniyya, qui le considère comme un précurseur des grands cheikhs musulmans de la région, tels que Mbaba Diakhou, El Hadj Malick Sy ou Cheikh Ibrahim Niasse.

En novembre 2019, le gouvernement français a restitué au Sénégal le sabre dit "d'Omar Tall" – qui était en réalité celui de son fils Ahmadou – marquant ainsi une étape symbolique dans la reconnaissance de son importance historique et dans le processus de restitution des biens culturels africains.

À travers les siècles, la figure d'El Hadj Oumar Foutiyou Tall continue de fasciner historiens et romanciers, comme en témoigne sa présence dans le roman historique "Ségou" de Maryse Condé. Son épopée demeure un chapitre essentiel de l'histoire de l'Afrique occidentale au XIXe siècle, illustrant les dynamiques complexes entre islam, résistance anticoloniale et construction étatique dans cette région du monde.